正月と冬至と立春と春分の関係性

明治5年12月2日迄使っていた旧暦は、中国の影響を受けている中国暦(太陰太陽暦)です。その翌日からは西洋天文学をもとに作られた西洋暦(太陽暦)へ改暦となりました。

中国暦は立春基準

紀元前近い中国の漢の時代に、暦は冬至基準から立春基準へ変更されました。

中国では1912年から西洋暦に変わり、それまでの中国暦は農暦という名称で残り続けるとともに、農暦の1月1日(旧正月)にあたる春節を祝います。

その旧正月は立春(新暦で2月4日ごろ)から最も近い新月の日となります。

また、季節感を表す指標の二十四節気は1年の始まりを立春とします。(※恒気法・定気法とも)

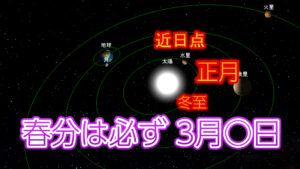

西洋暦は春分基準

西洋行事のイースター(復活祭)の日取りを決める都合上、暦は必ず3月21日を春分と仮定することとされました。(実際は、春分の日がなるべく3月21日になるように日付を調整した暦を使っています)

そこから逆算して1月1日がきまりましたので、西洋暦の正月に天文学的な理由がありません。

中国暦で使っていた二十四節気は、西洋暦になっても季節を表す指標に使われ、占いの暦に利用されます。

詳しくは次の記事を読んでみてください。